Преемственность научно-педагогического наследия Гильма Камая

Г.Х.Камай является одним из ярких представителей Казанской химической школы, прославленной научными открытиями таких выдающихся ученых, как К.К.Клаус, Н.Н.Зинин, А.М.Бутлеров, В.В.Марковников, А.М.Зай...

Г.Х.Камай является одним из ярких представителей Казанской химической школы, прославленной научными открытиями таких выдающихся ученых, как К.К.Клаус, Н.Н.Зинин, А.М.Бутлеров, В.В.Марковников, А.М.Зайцев, Ф.М.Флавицкий, А.Е.Арбузов, Б.А.Арбузов и др.

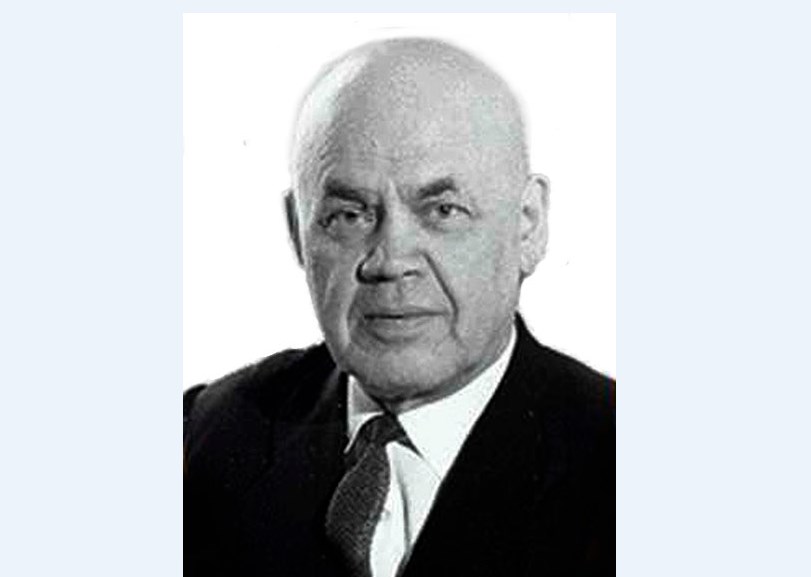

Гильм Камай родился 23 февраля 1901 г. в Тетюшах в бедной, безграмотной семье портового грузчика. В декабре 1926 г. после окончания Томского университета аспирант Г.Камай приехал в Казань и начал научную деятельность под руководством профессора А.Е.Арбузова в Казанском университете, занимаясь исследованиями в области химии фосфорорганических соединений. После окончания аспирантуры проходит стажировку в Германии в лаборатории известного стереохимика профессора Мейзенгеймера. Вернувшись на родину, активно продолжает начатые исследования фосфорорганических соединений. В дальнейшем развил химию мышьякорганических соединений.

Г.Камай работал в области химии органических соединений элементов пятой группы Периодической системы – фосфора, мышьяка и азота. В этом направлении им выполнено и опубликовано свыше 350 работ. В частности, он синтезировал ди-н-бутиловый эфир трихлорфосфорной кислоты, который под названием «хлорэфир» выпускается на одном из заводов нашей страны.

В послевоенный период определился интерес к фосфорсодержащим высокомолекулярным соединениям, обладающим спе-

цифическими свойствами, в том числе негорючестью и самогасимостью. В печати появляется серия сообщений Г.Камая о синтезе различных аллильных производных кислот фосфора, на основе которых получен ряд полимеров и сополимеров с пониженной горючестью.

В период Великой Отечественной войны ему впервые в СССР удалось разработать методы синтеза высокотоксичных фосфорорганических соединений и синтезировать наиболее эффективные из них – табун и зарин.

Всемирно известны научные труды Г.Камая в области мышьякорганических соединений. О его вкладе в этот раздел химии говорит тот факт, что из известных 550 эфиров кислот мышьяка более 290 синтезированы и исследованы

Г. Камаем.

Наряду с теоретическими исследованиями, он выполняет работы над синтезом мышьякорганических соединений прикладного значения. Под его руководством получены вещества с инсектицидными и фунгицидными свойствами, найдены перспективные компоненты необрастающих красок для защиты дна кораблей.

Кроме перечисленных выше работ в области синтеза органических соединений, содержащих фосфор и мышьяк, профессор Гильм Камай известен своими обширными работами по получению препаратов, содержащих азот. Он ведет исследования по созданию нитросоединений, находящих применение в реактивной технике и промышленности боеприпасов.

Разработаны десятки оригинальных синтезов, при помощи которых получено несколько новых, интересующих промышленность боеприпасов, препаратов. Наиболее значительны работы Г.Камая в области реактивной техники.

Большую научно-исследовательскую деятельность профессор Гильм Хайревич Камай успешно сочетает с педагогической работой, начатой с 1921 года. Еще в годы учебы в Томском университете он заведовал детским домом, был преподавателем в Сибирском тюркско-татарском педагогическом техникуме.

С 1930 г., будучи сначала доцентом КХТИ и затем с 1931 г. профессором, Г.Камай ведет повседневную работу по воспитанию и подготовке инженеров-химиков, исследователей и педагогов. Он обучал органической и специальной химии, воспитал более 40 кандидатов наук, 6 докторов наук. При его непосредственном участии в КХТИ была основана специальность по химии и технологии промежуточных продуктов и красителей, а также кафедра технологии органического синтеза. Дважды был заместителем директора КХТИ, а с 1935 по 1937 гг. –

ректором КГУ. Он стал первым доктором химических наук, профессором и ректором КГУ, из татар по национальности.

Г.Х.Камай всегда живо отзывался на чужое горе. Познав горечь сиротства, он искренне жалел детей, оставшихся без родителей. Его нельзя было представить только в роли кабинетного ученого, не знающего ничего, кроме формул. Люди, которые знали Гильма Хайревича Камая, всегда вспоминали его добрым, умным, доброжелательным и отзывчивым. Он был прост в общении с людьми и всегда помогал с удовольствием. При этом никогда не полагался на шаблоны. Это был диалектик в полном смысле слова, и каждая беседа с ним давала пищу для творчества.

Г.Камай всегда был в окружении молодежи, щедро делился знаниями. Он призывал молодых больше трудиться. Труд называет основой всех достижений и успехов. Он пишет, что «талант без труда – все равно, что автомобиль без колес». Работая открыто, привлекает последователей, которые на всю жизнь связали свою судьбу с химией. Его ученики смогли достичь высот в науке благодаря той обстановке доброжелательности и требовательности, которая была присуща школе Гильма Хайревича. Многие из них подчеркивают, что решающей для их становления чертой научной школы Г. Камая была самостоятельность.

Одним из ярких и запомнившихся моментов жизни

у меня была встреча с

Г.Х. Камаем во время студенческой конференции в 1964 г.,

на которой он дал оценку моему научному докладу и направил меня в русло исследований мышьякорганических соединений. Наше творческое общение продолжалось до конца его жизни. Приходилось встречаться с ним и на отдыхе в Кызыл-Байраке, купаться в Волге. Также был знаком с его семьей – женой Раисой Камиловной, дочерью и сыном.

Гильм Камай очень любил детей. Он все время общался со школьниками: бывал у них в гостях, выступая перед ними, приглашал их в КХТИ, где он работал и сам лично водил школьников по химическим лабораториям. Его последний подарок молодежи – книжка «Мечте навстречу». Написана она живо и ярко. Как бы советуясь со

своим читателем, Г.Камай рассказывает о себе, спорит, открывает мир творчества, интересный и

заманчивый.

Популяризация знаний о творческой биографии и научно-педагогическом наследии профессора Гильма Хайревича Камая очень важна для формирования и активизации познавательного интереса у учащихся к изучению химии. Важность этой задачи усиливается в результате возникших противоречий между возросшей теоретизацией школьного курса химии и отсутствием тесной связи изучаемого материала с реальной жизнью. Необходимо использовать в процессе обучения эффективные методические приемы для мотивации учащихся. Сведения о научно-педагогической деятельности передовых учёных как важнейших личностных примерах должны способствовать возрастанию интереса к современной химической дисциплине. Поэтому для повышения результативности процесса обучения целесообразно связывать учебный материал с информацией о жизни и творчестве выдающихся ученых, внесших значительный вклад в развитие химической науки.

Для решения этой задачи в КФУ под моим руководством разрабатывались различные дидактические материалы – тестовые задания, викторины, кроссворды, игры и др., один из которых приводится в качестве примера.

Тест для контроля

полученных знаний

а) менделевий; б) курчатовий; в) рутений.

а) Бутлеров; б) Камай; в) Арбузов.

а) Камай; б) Марковников; в) Арбузов.

а) 1852 г.; б) 1869 г.; в) 1804 г.

а )Актаныш; б) Тетюши; в) Казань.

а) Томск; б) Казань; в) Уфа.

а) Тронов; б)Арбузов; в) Зинин.

а) Англия; б) Франция; в) Германия.

а) 2 года; б) 5 лет; в) 1 год.

а) 1935 г.; б) 1933 г.; в) 1937 г.

а) сера; б) азот; б) хлор.

а) 1939 г.; б) 1951 г.; в) 1941 г.

а) мышьяк; б) фосфор; в) азот.

а) мышьяк; б) фосфор; в) азот.

а) 1930 г.; б) 1921 г.; в) 1935 г.

а) КХТИ; б) КГАУ; в) КГМУ.

Ответы: 1-в, 2-а, 3-в, 4-б, 5-б, 6-а, 7-б, 8-в, 9-а, 10-а, 11-б, 12-в, 13-а, 14-в, 15-б, 16-а.

Гильм Камай родился 23 февраля 1901 г. в Тетюшах в бедной, безграмотной семье портового грузчика. В декабре 1926 г. после окончания Томского университета аспирант Г.Камай приехал в Казань и начал научную деятельность под руководством профессора А.Е.Арбузова в Казанском университете, занимаясь исследованиями в области химии фосфорорганических соединений. После окончания аспирантуры проходит стажировку в Германии в лаборатории известного стереохимика профессора Мейзенгеймера. Вернувшись на родину, активно продолжает начатые исследования фосфорорганических соединений. В дальнейшем развил химию мышьякорганических соединений.

Г.Камай работал в области химии органических соединений элементов пятой группы Периодической системы – фосфора, мышьяка и азота. В этом направлении им выполнено и опубликовано свыше 350 работ. В частности, он синтезировал ди-н-бутиловый эфир трихлорфосфорной кислоты, который под названием «хлорэфир» выпускается на одном из заводов нашей страны.

В послевоенный период определился интерес к фосфорсодержащим высокомолекулярным соединениям, обладающим спе-

цифическими свойствами, в том числе негорючестью и самогасимостью. В печати появляется серия сообщений Г.Камая о синтезе различных аллильных производных кислот фосфора, на основе которых получен ряд полимеров и сополимеров с пониженной горючестью.

В период Великой Отечественной войны ему впервые в СССР удалось разработать методы синтеза высокотоксичных фосфорорганических соединений и синтезировать наиболее эффективные из них – табун и зарин.

Всемирно известны научные труды Г.Камая в области мышьякорганических соединений. О его вкладе в этот раздел химии говорит тот факт, что из известных 550 эфиров кислот мышьяка более 290 синтезированы и исследованы

Г. Камаем.

Наряду с теоретическими исследованиями, он выполняет работы над синтезом мышьякорганических соединений прикладного значения. Под его руководством получены вещества с инсектицидными и фунгицидными свойствами, найдены перспективные компоненты необрастающих красок для защиты дна кораблей.

Кроме перечисленных выше работ в области синтеза органических соединений, содержащих фосфор и мышьяк, профессор Гильм Камай известен своими обширными работами по получению препаратов, содержащих азот. Он ведет исследования по созданию нитросоединений, находящих применение в реактивной технике и промышленности боеприпасов.

Разработаны десятки оригинальных синтезов, при помощи которых получено несколько новых, интересующих промышленность боеприпасов, препаратов. Наиболее значительны работы Г.Камая в области реактивной техники.

Большую научно-исследовательскую деятельность профессор Гильм Хайревич Камай успешно сочетает с педагогической работой, начатой с 1921 года. Еще в годы учебы в Томском университете он заведовал детским домом, был преподавателем в Сибирском тюркско-татарском педагогическом техникуме.

С 1930 г., будучи сначала доцентом КХТИ и затем с 1931 г. профессором, Г.Камай ведет повседневную работу по воспитанию и подготовке инженеров-химиков, исследователей и педагогов. Он обучал органической и специальной химии, воспитал более 40 кандидатов наук, 6 докторов наук. При его непосредственном участии в КХТИ была основана специальность по химии и технологии промежуточных продуктов и красителей, а также кафедра технологии органического синтеза. Дважды был заместителем директора КХТИ, а с 1935 по 1937 гг. –

ректором КГУ. Он стал первым доктором химических наук, профессором и ректором КГУ, из татар по национальности.

Г.Х.Камай всегда живо отзывался на чужое горе. Познав горечь сиротства, он искренне жалел детей, оставшихся без родителей. Его нельзя было представить только в роли кабинетного ученого, не знающего ничего, кроме формул. Люди, которые знали Гильма Хайревича Камая, всегда вспоминали его добрым, умным, доброжелательным и отзывчивым. Он был прост в общении с людьми и всегда помогал с удовольствием. При этом никогда не полагался на шаблоны. Это был диалектик в полном смысле слова, и каждая беседа с ним давала пищу для творчества.

Г.Камай всегда был в окружении молодежи, щедро делился знаниями. Он призывал молодых больше трудиться. Труд называет основой всех достижений и успехов. Он пишет, что «талант без труда – все равно, что автомобиль без колес». Работая открыто, привлекает последователей, которые на всю жизнь связали свою судьбу с химией. Его ученики смогли достичь высот в науке благодаря той обстановке доброжелательности и требовательности, которая была присуща школе Гильма Хайревича. Многие из них подчеркивают, что решающей для их становления чертой научной школы Г. Камая была самостоятельность.

Одним из ярких и запомнившихся моментов жизни

у меня была встреча с

Г.Х. Камаем во время студенческой конференции в 1964 г.,

на которой он дал оценку моему научному докладу и направил меня в русло исследований мышьякорганических соединений. Наше творческое общение продолжалось до конца его жизни. Приходилось встречаться с ним и на отдыхе в Кызыл-Байраке, купаться в Волге. Также был знаком с его семьей – женой Раисой Камиловной, дочерью и сыном.

Гильм Камай очень любил детей. Он все время общался со школьниками: бывал у них в гостях, выступая перед ними, приглашал их в КХТИ, где он работал и сам лично водил школьников по химическим лабораториям. Его последний подарок молодежи – книжка «Мечте навстречу». Написана она живо и ярко. Как бы советуясь со

своим читателем, Г.Камай рассказывает о себе, спорит, открывает мир творчества, интересный и

заманчивый.

Популяризация знаний о творческой биографии и научно-педагогическом наследии профессора Гильма Хайревича Камая очень важна для формирования и активизации познавательного интереса у учащихся к изучению химии. Важность этой задачи усиливается в результате возникших противоречий между возросшей теоретизацией школьного курса химии и отсутствием тесной связи изучаемого материала с реальной жизнью. Необходимо использовать в процессе обучения эффективные методические приемы для мотивации учащихся. Сведения о научно-педагогической деятельности передовых учёных как важнейших личностных примерах должны способствовать возрастанию интереса к современной химической дисциплине. Поэтому для повышения результативности процесса обучения целесообразно связывать учебный материал с информацией о жизни и творчестве выдающихся ученых, внесших значительный вклад в развитие химической науки.

Для решения этой задачи в КФУ под моим руководством разрабатывались различные дидактические материалы – тестовые задания, викторины, кроссворды, игры и др., один из которых приводится в качестве примера.

Тест для контроля

полученных знаний

- Какой из этих химических элементов открыл казанский химик К.Клаус?

а) менделевий; б) курчатовий; в) рутений.

- Кто открыл теорию химического строения?

а) Бутлеров; б) Камай; в) Арбузов.

- Создатель школы фосфорорганических соединений в России.

а) Камай; б) Марковников; в) Арбузов.

- В каком году была открыта Периодическая система элементов Д.И.Менделеева?

а) 1852 г.; б) 1869 г.; в) 1804 г.

- Назовите город, где родился Г.Х.Ка-

май – основатель школы мышьякорганических соединений:

а )Актаныш; б) Тетюши; в) Казань.

- В каком городе находится университет, где учился Г.Х.Камай?

а) Томск; б) Казань; в) Уфа.

- Под чьим руководством работал Г.Х.Камай во время обучения в аспирантуре?

а) Тронов; б)Арбузов; в) Зинин.

- Где работал Гильм Камай после окончания аспирантуры?

а) Англия; б) Франция; в) Германия.

- Сколько он пробыл за границей?

а) 2 года; б) 5 лет; в) 1 год.

- В каком году был назначен Г.Камай ректором КГУ?

а) 1935 г.; б) 1933 г.; в) 1937 г.

- Над соединениями каких элементов он работал помимо соединений мышьяка?

а) сера; б) азот; б) хлор.

- В каком году Гильм Камай защитил докторскую диссертацию?

а) 1939 г.; б) 1951 г.; в) 1941 г.

- Работая над соединениями какого элемента, он получил вещества с инсектицидными и фунгицидными свойствами?

а) мышьяк; б) фосфор; в) азот.

- Соединения какого элемента, синтезированного Г.Камаем, нашли применение в реактивной технике?

а) мышьяк; б) фосфор; в) азот.

- В каком году он начал свою педагогическую деятельность?

а) 1930 г.; б) 1921 г.; в) 1935 г.

- С каким учебным заведением связано имя Г.Х.Камая, кроме КГУ?

а) КХТИ; б) КГАУ; в) КГМУ.

Ответы: 1-в, 2-а, 3-в, 4-б, 5-б, 6-а, 7-б, 8-в, 9-а, 10-а, 11-б, 12-в, 13-а, 14-в, 15-б, 16-а.

Комментарийлар